옥상 문을 밀고 나간 순간, 차가운 밤바람이 하임의 뺨을 스쳤다.

심야의 병원 옥상은 고요했다. 아래층의 혼란이 거짓말처럼 느껴질 만큼.

그는 철제 난간에 손을 얹고, 천천히 몸을 기울였다.

서울의 밤이 눈앞에 펼쳐져 있었다.

네온사인, 가로등, 끝없이 이어지는 자동차 불빛—— 마치 이 도시가 멀쩡히 돌아가고 있다는 듯, 그 아래의 어둠은 전혀 보이지 않았다.

그러나 하임은 그 ‘빛’ 너머에 도사리고 있는 기척을 분명히 느끼고 있었다.

가짜 미소처럼 떠오른 간판들 사이로, 무언가 낯선 것이 스며들고 있었다. 그 기운은 실체 없는 안개처럼 도시 전체를 감싸며 점차 스며들고 있었다.

『이건 시작이다.』

하임은 마음속으로 되뇌었다.

『901번째 밤은—— 단순한 상징이 아니다. 이야기를 재현하는 의식이다.』

그 순간, 하임의 휴대폰이 진동했다.

[새로운 환자 발생] [신촌역 근처 클럽 내 실신 환자, 유사 증상 확인됨]

병원 내부 알림 시스템이었다.

『퍼지고 있다.』 『이제 병원이라는 울타리를 넘어섰다.』

그는 멀리 보이는 도심을 바라보며, 묘한 기시감을 느꼈다.

분명 처음 겪는 상황임에도, 어딘가 익숙했다.

이 모든 것이—— 예전에 한 번, 이야기 속에서 본 것처럼.

그는 조용히 속으로 중얼거렸다.

『빛이 강할수록 그림자는 깊어진다.』

화려한 도시의 조명 아래, 무언가가 태어나고 있었다. 그것은 병도, 바이러스도 아닌——

이야기였다.

사람의 감정을 집어삼키고, 기억을 왜곡하며, 미소라는 가면으로 현실을 덮어버리는 이야기.

하임은 난간에서 몸을 떼며 마지막으로 도시를 돌아보았다.

그의 손끝은 얼어 있었고, 눈동자는 이전보다 더 깊게 가라앉아 있었다.

『이건 단순한 사건이 아니다.』 『이건 세계관을 바꾸는 이야기다.』

그러나—— 그 이야기는 너무나도 정교하게 짜여 있었다.

마치 누군가, 처음부터 이 전개를 계획해둔 것처럼.

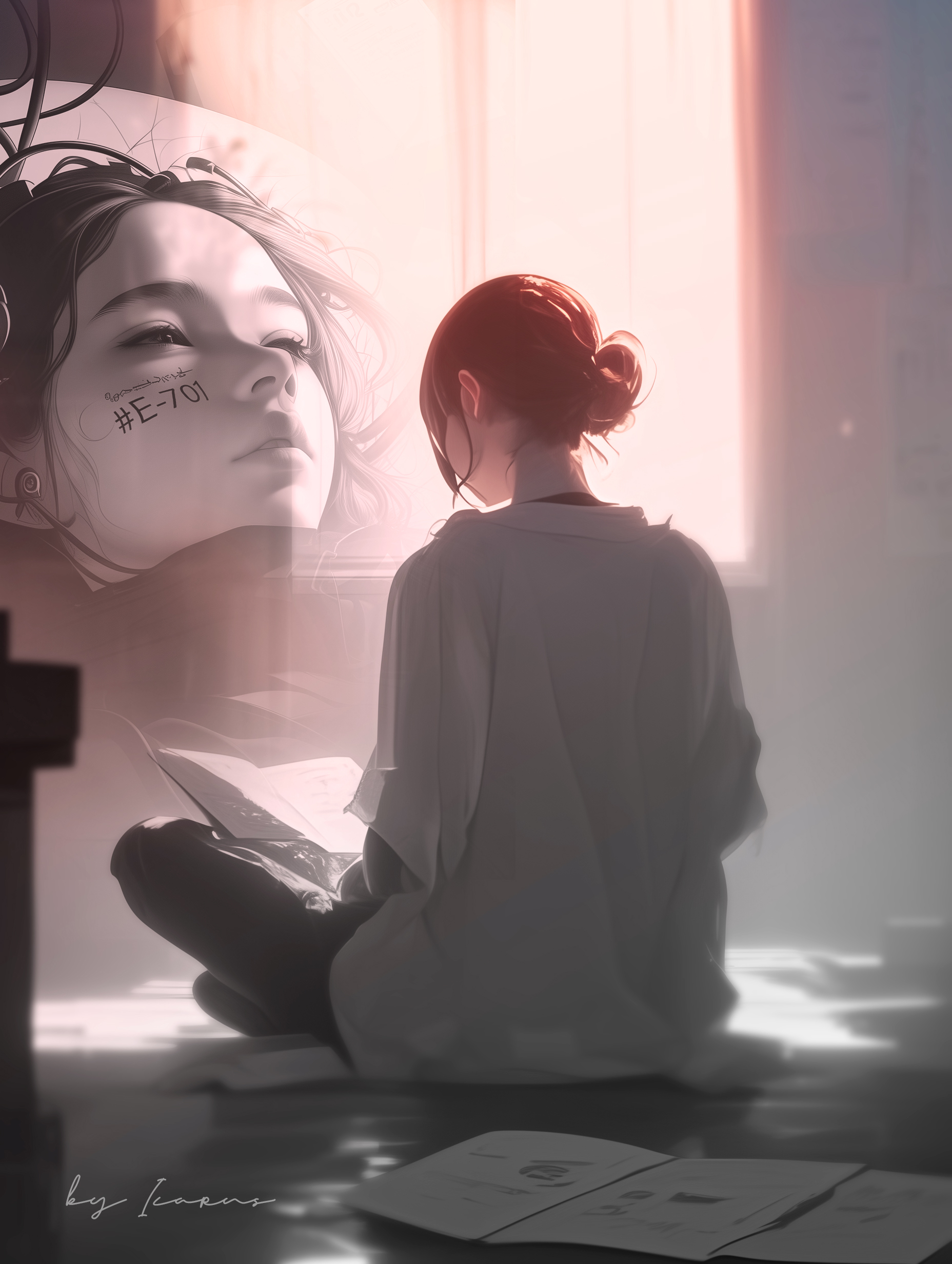

그날 밤, 하임은 자신의 아파트에서 잠들지 못했다.

침대에 누운 그는 천장을 바라보다, 조용히 눈을 감았다.

그리고 그의 기억 속으로, 아주 오래전 봉인해 두었던 어떤 밤이 떠올랐다.

그 기억은 『901번째 밤』보다도 훨씬 이전의 것이었다.

아무에게도 말할 수 없었던, 말해서도 안 되는 이야기.

그 모든 것의 시작은—— 하임 자신이었다.